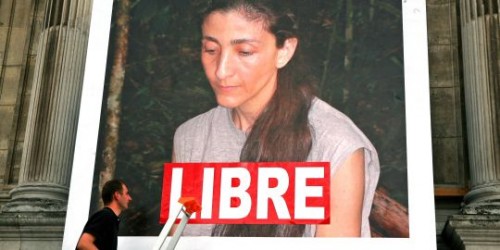

Même le silence a une fin (2010) : le beau titre qu’Ingrid Betancourt a donné au récit de ses six ans et demi de captivité dans la jungle colombienne, séquestrée par les FARC, elle l’a emprunté à Pablo Neruda. 700 pages qui permettent d’appréhender concrètement la vie, la survie de la célèbre otage délivrée par l’armée colombienne le 2 juillet 2008, mais aussi de ses compagnons de captivité. Et de mieux connaître celle dont le visage est devenu une icône médiatique – son salut et son malheur à la fois.

Enchaînée mais libre : la formule semble excessive. Pourtant, la force de caractère d’Ingrid Betancourt force le respect. Elle puise dans tout ce qu’elle a reçu de son éducation, de sa famille franco-colombienne, pour se reconstruire sans cesse malgré la saleté, la violence, la fatigue, les pièges, la maladie. Même le silence a une fin est un récit et un autoportrait où elle tâche d’éviter l’autocomplaisance, consciente de ses défauts, de ses erreurs, mais aussi de sa volonté d’apprendre de la situation dans laquelle elle se trouve. Soucieuse de garder sa dignité, même si elle connaît le prix à payer pour ceux qui ne se soumettent pas au bon vouloir des « commandants ».

Le livre s’ouvre sur une tentative d’évasion. Ingrid B. ne cesse d’essayer d’échapper à ses gardiens, avec la complicité de l’un ou l’autre de ses compagnons prisonniers des FARC. Observer les gardes, leurs habitudes, préparer un petit bagage de survie, planifier sa fuite, cela occupe les heures, les journées, les nuits. Au moment propice, la peur sera si forte que seules les consignes mémorisées lui permettront d’agir à bon escient. Malgré les échecs, les brimades, quand elle en a la force, l’occasion, elle recommence.

Se laver, faire ses besoins, tout oblige à demander l’autorisation. Les gardes ne se privent pas d’humilier leurs prisonniers, violent leur intimité. Il lui faut demander humblement au commandant qu’on lui retire sa chaîne. « Tout était contrôlé et surveillé. Personne ne pouvait avoir une initiative quelconque, donner un cadeau à quelqu’un ou le recevoir sans demander la permission. On pouvait vous refuser le droit de vous lever ou de vous asseoir, de manger ou de boire, de dormir ou d’aller aux chontos (trous dans le sol faisant office de toilettes collectives). »

Vivre avec la menace de mort. Les FARC avaient dit qu’ils la tueraient si, un an jour pour jour après sa capture, on n’avait pas libéré les guérilleros détenus dans les prisons colombiennes. A chaque survol d’hélicoptères militaires, il faut vite quitter le campement, s’enfoncer dans la jungle, marcher coûte que coûte. Sans compter les tarentules, les serpents, les caïmans, les frelons et autres insectes mordeurs et piqueurs. A chaque déplacement, elle s’efforce de prendre des repères pour une fuite éventuelle.

Survivre, c’est se méfier. Les gardes trop gentils sont ceux dont les coups bas font le plus souffrir. Un arrivage soudain de fruits, de fromage, de shampooing, signifie la plupart du temps une mise en scène : les guerilleros améliorent l’ordinaire pour fabriquer « une preuve de survie ». Même entre captifs, la promiscuité exposant « au regard incessant d’autrui », la confiance est dangereuse, toute confidence peut être utilisée, la jalousie rend méchant. « Chaque jour apportait sa dose de douleur, d’aigreur, de dessèchement. Je nous voyais partir à la dérive. Il fallait être très fort pour ne pas se soulager des constantes humiliations des gardes en humiliant à son tour celle qui partageait votre sort. » Au début, Ingrid n’hésite pas à exprimer sa révolte devant des comportements indignes. Puis elle apprend la prudence : se taire, ne pas réagir aux insultes.

Pour tenir, toute activité est bonne : la broderie, si l’on obtient du tissu et du fil ; le tissage de ceintures avec des fils de nylon, que lui enseigne un garçon d’une grande dextérité – un répit grâce à « la possibilité d’être active, de créer, d’inventer ». Et, bien sûr la lecture : de la Bible, quand elle en dispose, ou d’un dictionnaire encyclopédique, une des requêtes constantes d’Ingrid B., même si le poids d’un livre dans le sac à dos est toujours en surplus.

C’est par un journal vieux de plus d’un mois qu’Ingrid B. apprend la mort de son père, un coup terrible. Les dates anniversaires sont difficiles à affronter, surtout les jours de naissance de ses enfants, Mélanie et Lorenzo, qui grandissent sans elle. Les prisonniers captent tant bien que mal, à la radio, les messages de leur famille. Elle y entend sa mère, quasi chaque jour. Les voix familières émeuvent parfois à tel point les otages qu’ils demandent à un autre de répéter les mots qu’ils n’ont pas retenus, happés par les intonations, la présence.

Dans l’enfer de la jungle, dans un univers rétréci à l’extrême, une véritable amitié est une ressource incroyable. Luis Eladio Pérez, un ancien collègue au sénat, devient pour elle un frère, « Lucho », « mon Lucho ». Se parler, avoir des attentions l’un pour l’autre, se remonter le moral, échafauder un plan d’évasion ensemble – ils deviennent inséparables. Ils s’exposent ainsi à une nouvelle forme de torture : on leur interdit de se parler, on les sépare.

Une telle confiance mutuelle permet de mieux supporter les tensions entre prisonniers – certains lui reprochent son attitude trop personnelle, ses insoumissions, ses appuis haut placés en France. Mais lorsque elle va mal, n’arrive plus à marcher, tombe en dépression, il y a toujours quelqu’un pour faire un geste, porter son sac, lui remonter le moral, être solidaire. Jour après jour, mois après mois, Ingrid Betancourt s’exerce à « ne rien demander, ne rien désirer ». Une chaîne au cou, attachée à un arbre ou à un pieu, humiliée, malade, elle couve en elle la plus précieuse des libertés, que jamais personne ne pourra lui ôter : « celle de décider qui je voulais être. »

Si cette femme a résisté physiquement à ses abominables conditions de détention et a gardé l’espoir, c’est grâce à sa force mentale, à son intelligence, au soutien de ses proches et à la prière. L’expérience lui tient lieu d’apprentissage : « Des années auparavant, j’aurais tenu tête, j’aurais cherché à démonter ses arguments. Je me sentais comme un vieux chien. Je n’aboyais plus, ni assise, ni debout. J’observais. »

Ingrid Betancourt a pris dix-huit mois pour écrire ce livre : « Pendant toutes ces années, j'ai éprouvé les plus grandes difficultés à supporter ce que je vivais. La seule façon d'y arriver était de donner un sens à tout cela. Je pensais qu'il fallait que je m'en sorte pour pouvoir témoigner. Je voudrais que mes réflexions servent à tous ceux qui vivent des moments difficiles, à ceux qui se posent des questions sur eux-mêmes. » (Document BibliObs)

Dès son arrivée en France, cette femme a été l’objet d’une polémique sur tous les plans : sa vie privée, son engagement politique, sa foi, son caractère. On a reproché à son récit des indiscrétions, des règlements de compte, un manque de remise en question. Qui en jugera ? Cela n’ôte rien à la valeur de son témoignage, exceptionnel, celui d’une femme debout qui ose parler en son nom et a trouvé les mots pour dire l’humain et l’inhumain.